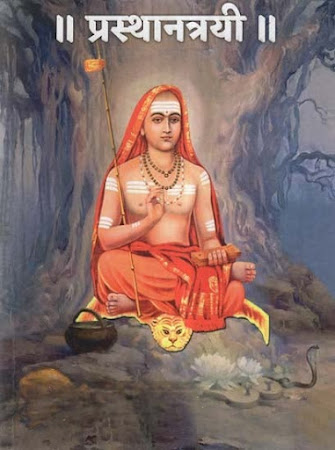

Introduction to Prasthantrayi (प्रस्थानत्रयी का परिचय)

प्रस्थानत्रयी

प्रस्थान: 'प्र' - उपसर्ग + 'स्था' - धातु + 'अन्' - प्रत्यय

“प्रतिष्ठन्ते परम्परया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तत्प्रस्थानम्।”

ऐसा मार्ग कि जो परम्परा से श्रतिष्ठित हो चुका हो वह प्रस्थान है ।

❖ प्रत्येक दर्शन किसी पर प्रतिष्ठ होता है, अथवा उसके द्वारा किसी की प्रतिष्ठा होती है। अतः वेदान्त जिनमें

प्रतिष्ठित हैं, अथवा जिसके द्वारा वेदान्त प्रतिष्ठित है, वे प्रस्थान कहलाते हैं।

प्रस्थानत्रयी (अर्थात तीन प्रस्थान )

- उपनिषद् :- श्रुति प्रस्थान, या उपदेश प्रस्थान

- ब्रह्मसूत्र :- न्याय प्रस्थान, या युक्ति प्रस्थान, या सूत्र प्रस्थान

- श्रीमद्भगवद्गीता :- स्मृति प्रस्थान, या साधना प्रस्थान

उपनिषद् (श्रुति प्रस्थान)

- उपनिषद् द्वारा ब्रह्म विद्या को जाना जाता है, जो की वेदान्त का मूल विषय है । अतः उपनिषद् प्रस्थानत्रयी का अंग है।

- श्रुति ही वेद है।

- वेद के पर्यायवाची शब्द के रूप में श्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है।

- ‘श्रूयते अनया’ यह व्युत्पत्ति है।

- श्रवण (सुनने) के अर्थ में 'श्रु' धातु के 'क्तिन्' प्रत्यय करने से ‘श्रुति’ शब्द बनता है।

- वेद दो प्रकार से विभाजित है- कर्मकाण्डात्मक और ज्ञानकाण्डात्मक।

- ईश आदि दस प्रमुख उपनिषद् ज्ञानकाण्ड के अंतर्गत आते हैं।

- उपनिषद् का नाम ब्रह्मविद्या है।

- 'उप' और 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'सद्' धातु का 'क्विप्' प्रत्यय में उपनिषद् शब्द प्राप्त होता है।

- 'उप' अर्थात - समीप जाकर उसमें निष्ठा से पारायण होना

- 'नि' अर्थात् - निश्चयपूर्वक उसका परिशीलन करना

- पाणिनि व्याकरण के अनुसार 'सद्' धातु के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं।

- (1) विशरण (विनाश अथवा हिंसा) (2) गति (आगे बढ़ना) (3) अवसादन (शिथिल करना)

जिससे ‘उपनिषद्’ शब्द के धातु के आधार पर तीन अर्थ होते हैं।

(1) विशरण – जिस विद्या के समीप जाकर निश्चयपूर्वक उसका परिशीलन करते हुए मुमुक्षु के अविद्या आदि बीज नष्ट हों।

(2) गति – जिस विद्या के समीप जाकर निश्चयपूर्वक उसका परिशीलन करते हुए मुमुक्षु ब्रह्म विद्या मार्ग पर अग्रसर हो।

(3) अवसादन – जिस विद्या के समीप जाकर निश्चयपूर्वक उसका परिशीलन करते हुए मुमुक्षु के गर्भवास, जन्म, जरा, मरण आदि उपद्रव रूप संसार चक्र शिथिल हों।

- उपनिषद् मूलतः वेद का अन्त अर्थात् वेदान्त है ।

- यहाँ अन्त शब्द का अर्थ रहस्य है।

- वेद के रहस्य का सार ही उपनिषद् है।

- उपनिषद् का ज्ञान परम्परा से ग्रहण होता है।

- उपनिषद् द्वारा ब्रह्म विद्या को जाना जाता है, जो की वेदान्त का मूल विषय है ।

- अतः उपनिषद् प्रस्थानत्रयी का अंग है।

- मुक्तिकोपनिषद् में 108 उपनिषदों का वर्णन प्राप्त होता है ।

- किन्तु प्रमुख दश (10) उपनिषदों को ही प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है ।

ब्रह्मसूत्र (न्याय प्रस्थान)

“नीयतेऽनेन वस्तुस्वरूप इति न्यायः”

अर्थात् जिसके आधार पर किसी निर्णय तक पहुँचा जाय वह न्याय है ।

"प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः”

(न्याय सूत्र - वात्स्यायन भाष्य : 1/1/1)

प्रमाण के आधार पर किसी अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है ।

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः।।

(श्रीमद्भगवद्गीता - 13.5)

“ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते इति तानि पदानि उच्यन्ते”

जो वाक्य ब्रह्मके सूचक हैं उसका नाम ब्रह्मसूत्र है ।उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है - जाना जाता है । इसलिये उनको पद कहते हैं ।

- ब्रह्मसूत्र द्वारा ब्रह्म विद्या को जाना जाता है, जो की वेदान्त का मूल विषय है । अतः ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी का अंग है।

- ब्रह्मसूत्र बादरायण (व्यास) द्वारा रचित ग्रन्थ है ।

- भारतीय विद्वान् इसका रचनाकाल 500 से 200 ई.पू. के बीच मानते हैं।

- ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय हैं और वे अध्याय हैं –

- समन्वय अध्याय – 134 सूत्र

- अविरोध अध्याय – 157 सूत्र

- साधन अध्याय - 186 सूत्र

- फल अध्याय - 78 सूत्र

- प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। और सम्पूर्ण ग्रन्थ के सोलह पाद हैं ।

- सम्पूर्ण ग्रन्थ में पाँच सौ पचपन (555) सूत्र हैं।

ब्रह्मसूत्र पर किये गए प्रमुख भाष्य

ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पहले चार सूत्र चतुः सूत्री कहलाते हैं ।

- अथातो ब्रह्म जिज्ञासा - साधन चतुष्टयरूप सिद्धि के अनन्तर मुमुक्षु को ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिए ।

- जन्माद्यस्य यतः - इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिससे होते हैं, वह ब्रह्म है ।

- शास्त्रयोनित्वात् - ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में ऋग्वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है ।

- तत्तु समन्वयात् - वह ब्रह्म स्वतन्त्र रूप से वेदान्त वाक्यों द्वारा ही अवगत होता है, क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्त वाक्य उसके प्रतिपादन में तात्पर्य से समन्वित हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीता (स्मृति प्रस्थान)

‘स्मृ’ धातु में ‘क्तिन्’ प्रत्यय करने से स्मृति बनता है ।

जिसका अर्थ होता है - अनुभूतविषय या अनुभूतज्ञान

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः।। (योगसूत्र 1.11)

पूर्व अनुभव किये हुए विषय के संस्कार से उसी विषय में होने वाले ज्ञान का नाम स्मृति है ।

- छः (6) वेदांग, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, मनुस्मृति, इतिहास (महाभारत व रामायण), पुराण, नीतिशास्त्र ये सभी स्मृति ग्रन्थ हैं ।

- श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा ब्रह्म विद्या को जाना जाता है, जो की वेदान्त का मूल विषय है,अतः श्रीमद्भगवद्गीता प्रस्थानत्रयी का अंग है।

श्रोत :

- महाभारत (रचयिता व्यास) >> भीष्मपर्व >> अध्याय (23 से 40) (25 से 42)

काल :

- 3120 ईसा पूर्व

- 500 से 200 ईसा पूर्व

संरचना :

- अध्याय : 18

- श्लोक : 700 (भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा 574 श्लोक निगदित हैं, अर्जुन द्वारा 84 श्लोक, संजय द्वारा 41 श्लोक और धतराष्ट्र द्वारा 1 श्लोक कहा गया है।)

विशेषण :

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम ..... ॥

- उपनिषद्

- ब्रह्मविद्या

- योगशास्त्र

विषय वस्तु :

अर्जुनविषादयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, कर्मसंन्यासयोग, आत्मसंयमयोग, ज्ञानविज्ञानयोग, अक्षरब्रह्मयोग, राजविद्याराजगुह्ययोग, विभूतियोग, विश्वरूपदर्शनयोग, भक्तियोग, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग, गुणत्रयविभागयोग, पुरूषोत्तमयोग, दैवासुरसम्पद्विभागयोग, श्रद्धात्रयविभागयोग, मोक्षसन्न्यासयोग

उद्देश्य :

- शङ्कराचार्य के अनुसार >> गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं (श्रीमद्भगवद्गीता का प्रयोजन निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है।)

श्रीमद्भगवद्गीता पर किये गए प्रमुख भाष्य :

प्राचीन :

- गीताभाष्य - आदि शंकराचार्य

- गीतार्थ संग्रह – अभिनवगुप्त

- गीताभाष्य – रामानुज

- गीताभाष्य - मध्वाचार्य

- तत्वदीपिका – वल्लभाचार्य

- भगवद्गीता भाष्य - भास्करचार्य

- गीता अर्थसंग्रह - यामुनाचार्य

- गीता तत्त्व प्रकाशिका - निम्बार्क

- सुबोधिनी टीका - श्रीधर स्वामी

- ज्ञानेश्वरी - संत ज्ञानेश्वर

- गूढ़ार्थदीपिका - मधुसूदन सरस्वतीकृत

आधुनिक :

- गीतारहस्य - बालगंगाधर तिलक

- अनासक्ति योग - महात्मा गांधी

- Essays on Gita - अरविन्द घोष

- ईश्वरार्जुन संवाद- परमहंस योगानन्द

- गीता-प्रवचन - विनोबा भावे

- गीता तत्व विवेचनी टीका - जयदयाल गोयन्दका

- भगवदगीता का सार- स्वामी क्रियानन्द

- गीता साधक संजीवनी (टीका)- स्वामी रामसुखदास

अद्भुत गुरुदेव

ReplyDelete🙏 धन्यवाद सर जी💐💐

ReplyDelete