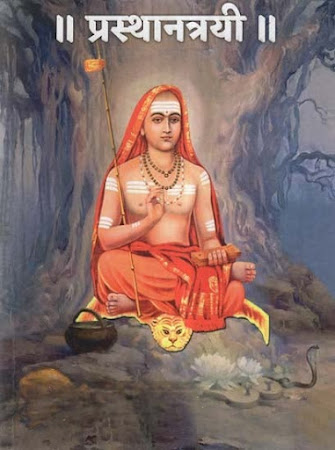

गुरु

नमस्कार

आज "गुरु" पर कुछ विशेष कहने का मन है।

भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व का मानव समाज इस शब्द के आश्रित रहना चाहता है, या यह भी कह सकते हैं, कि प्रत्येक जीव जिसमें जीवन जीने और उन्नत होने का लेश मात्र भी भाव है, वह गुरु के आधीन रहना चाहता है।

ये हो सकता है, कि कोई स्वेच्छा से या कोई स्वार्थ या पराधीन होकर गुरु का आश्रय चाहे, परन्तु गुरु का आश्रय सभी की मनोवांछा है।

आखिर हम गुरु का आश्रय क्यों चाहते हैं ?

क्या केवल गुरु ही हमें उन्नत कर सकता ?

क्या गुरु के बिना हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते ?

या फिर गुरु का आश्रय मात्र मन का भ्रम है।

जो कुछ भी हो परन्तु गुरु का भाव होता बड़ा सुखद है। परन्तु क्या यह सुख का भाव उपरोक्त प्रश्नों का एक पूर्ण समाधान है ?

कम से कम मेरे व्यक्तिगत मत में तो गुरु के होने का सुख ही पर्याप्त है। क्योंकि जब हम किसी प्रिय भोजन का सेवन करते हैं, तो ये जानने में हम अपना समय और श्रम व्यर्थ नहीं करते की यह भोजन किसने और कैसे बनाया है, शायद कभी कभी ये जानने का प्रयास भी करें परन्तु अंत तो भोजन का आस्वादन कर तृप्त होने में ही होता है। बस यही तृप्ति हमें उस भोजन के पोषण को ग्रहण करने में सहायक होती है।

उसी प्रकार गुरु के होने की तृप्ति ही हमारी उन्नति का मार्ग सहायक है। जिस प्रकार अन्न शरीर को पुष्ट करता है, उसी प्रकार गुरु का बोध हमें बौद्धिक रूप से उन्नत करता है।

प्रश्न उठता है, आखिर गुरु कैसा हो?

तो सामान्य सा उत्तर है। जैसा आपका भोजन हो, अर्थात जो आपके लिए सुग्राह्य हो। जिस प्रकार आप वही भोजन खाना पसंद करते हैं, जो आपके लिए सुपाच्य हो। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के गुरु की परिभाषा भी व्यक्तिगत होती है। एक कुम्हार के लिए श्रेष्ठ कुम्हार, एक लौहार के लिए श्रेष्ठ लौहार, संगीतकार के लिए श्रेष्ट संगीतकार ही शायद उचित गुरु होगा। हम जीवन में जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य का श्रेष्ठ मार्गदर्शक हमारा गुरु हो सकता है।

परन्तु वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या यही है, कि हम बनना भले ही कुछ भी चाहते हैं, परन्तु हमारा गुरु निश्चित ही एक प्रवचन कर्ता व्यक्ति है, जो हमें कुछ रूखे प्रवचनों से प्रेरित करने की चेष्ठा कर रहा है, और हम मूक हो बस उसे सुनने का अभिनय कर रहे हैं।

जबकि हमें अपने सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सांसारिक बुद्धि से युक्त और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक पराकाष्ठा के व्यक्तित्व की गुरु के रूप में आवश्यकता है।

तो क्या फिर हमें दो गुरुओं की आवश्यकता होगी ?

नहीं बस हमें अपने आजीविका कर्म को ही अपना आध्यात्मिक कर्म बनाना होगा, साधारण सी बात है, "कर्म ही पूजा है " यदि फिर से भोजन का ही उदाहरण लें तो हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं, परन्तु हम सुपाच्य को ही श्रेयष्कर मानते हैं। परन्तु कई बार ये सुपाच्य भोजन हमें स्वादहीन सा लगता हैं। तो एक ही उपाय है, कि ऐसा भोजन किया जाये जो स्वादिष्ट और सुपाच्य दोनों गुणों से पूरित हो। अब जब ऐसा भोजन मिल जाता है, तो इन्द्रियाँ और शरीर दोनों ही तृप्त हो जाते हैं।

गुरु भी जीवन का वह भोजन है, जो सांसारिक मन और आध्यात्मिक मन दोनों को तृप्त कर सकता है।

तो फिर क्या ये आध्यात्मिक गुरु एक कुम्हार, लौहार या फिर संगीतकार का भी वैसा ही गुरु बन सकता जैसा एक श्रेष्ट कुम्हार आदि ?

बिल्कुल बन सकता है।

कैसे ?

जब आप अपने आजीविका कर्म को आध्यात्मिक बना लेंगे तो फिर आपको बस एक आध्यात्मिक गुरु ही की आवश्यकता होगी।

तो अब क्या ये कहा जाये कि आध्यात्मिक गुरु ही हमारा सार्वकालिक गुरु हो सकता ?

प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है, हो सकता है। जिस प्रकार बीमार होने पर हमें एक विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति एक विशेष परिस्थिति है, जिसके लिए हमें प्रखर व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी।

तो क्या ये गुरु ही हमें आजीविका कर्म की भी शिक्षा दे सकता है ?

नहीं, आजीविका कर्म के लिए तो आपको किसी श्रेष्ठ शिक्षक का ही आश्रय लेना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन ने धनुर्विद्या तो आचार्य द्रोण से सीखी परन्तु उसका धर्म की रक्षा के लिए उपयोग कृष्ण से। द्रोण शिक्षक हो सकता है, परन्तु गुरु तो केवल कृष्ण ही है।

तो क्या सभी को किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है ?

हाँ, हम सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र होना होगा और ये एकाग्रता गुरु के दिशा निर्देश से ही संभव है।

बहुत कुछ है, गुरु के विषय पर बोलने के लिए परन्तु जितना बोला जाये उतना ही कम है।

अतः वाणी को विराम

"शुभमस्तु "

Margdarshan ke liye dhanyawad

ReplyDeleteDhanyavad

ReplyDelete